1.

L’ottima serie Netflix è diventata (giustamente) un fenomeno. Ma cosa dice di noi (e del nostro essere ormai inattrezzati di fronte a qualsiasi cosa)?

Questo non è un pezzo contro Adolescence in sé. Tutt’altro. Adolescence è una serie bella, una serie non dirò necessaria manco sotto tortura ma insomma utile a sollevare qualche domanda che non fa male, o forse sì. E poi tutto ciò che ha successo – che diventa, lo dico con una parolaccia, un fenomeno – ha sempre ragione.

Questo non è un pezzo contro Adolescence in sé: è un pezzo contro Adolescence in voi. L’abbiamo capito che vi è piaciuta; e, ben inteso, è giustissimo che vi sia piaciuta. L’abbiamo capito che vi ha toccato tantissimo. L’abbiamo capito che io-non-sono-genitore-di-un-figlio-adolescente-anzi-di-un-figlio-in-generale-e-non-posso-capire e voi sì – non sono neanche direttore della fotografia ma capisco i piani sequenza, che sono parte aggiuntiva dell’impazzimento collettivo.

Tutto ciò che è un successo ha ragione, ma tutto ciò che è un successo diventa facilmente proiettivo, diventa la-cosa-più-bella-che-ho-mai-visto, diventa esiste-un-prima-e-un-dopo. E non voglio essere nichilista o minimizzarli, questi successi: in tempi in cui nulla stupisce più, in cui niente smuove più nessuno, son ben contento se arriva qualcosa che accende, infiamma, brucia.

Son felice, detto senza la retorica del quanto-sono-belle-e-necessarie-(pardon)-le-sale, che quest’anno l’abbia fatto il cinema; sono contento se lo fa una serie che scuote un po’ le nostre serate sul divano, in un’annata in cui tutto quello che è arrivato in Tv o sulle piattaforme sembrava una somministrazione passiva delle solite pillole, toh, beccate pure questa e mandala giù.

Il problema è che siamo diventati (mi ci metto anch’io per eleganza), se non analfabeti, inattrezzati di fronte a tutto, e allora ci stupiamo per tutto, anzi ci impressioniamo, come se ogni cosa fosse nuovissima, come se non fosse mai esistito niente prima. E il problema ulteriore è che vogliamo essere colpiti e affondati subito, perché non abbiamo più pazienza, perché siamo abituati alle solite pillole somministrate in fretta.

E quindi – pur nella bontà di soggetto, sceneggiatura, regia, recitazione, qualsiasi cosa – Adolescence diventa, suo malgrado, la prova evidente di questo bisogno di sbalordimento da somministrare in un’unica dose. Quattro puntate, tutte in piano sequenza appunto (una roba davvero mai vista, che choc!), con il tema da dibattito che riverbera sui social, sui giornali (o quel che ne resta), ovunque, e allora fuori l’insegnante, lo psicologo, la femminista, il prete, c’è qualcuno a caso in sala per un commento sui giovani maschietti incel? (Sul tema, consiglio di vedere o rivedere Buone notizie di Elio Petri, che ha anticipato la manosfera di quarantacinque anni. Si noleggia su Prime.)

È l’effetto inverso di The White Lotus e non la cito a caso: è l’altro titolo di cui si parla in questi giorni. Ma se ne parla arrivati alla sesta puntata della terza stagione, dopo cinque episodi a sbuffare: “Ma che noia, ma non è come le stagioni precedenti”. Perché chi, ripeto, ha più pazienza? Chi vuole aspettare che storia si è immaginata un autore nell’arco di otto ore? Fatemi capire subito tutto nei primi otto minuti.

Stephen Graham, ideatore e protagonista di Adolescence, dice che non immaginava che questa serie sarebbe diventata una bomba che esplode fra le mani, e gli credo. Ma gli inglesi, da sempre bravissimi a scrivere e lo sappiamo, sono evidentemente gli unici oggi – almeno insieme ai sudcoreani – a saper intercettare così bene gli umori universali attraverso prodotti diciamo così “arty”, o in ogni caso in controtendenza rispetto alle regole algoritmiche della serialità corrente. Adolescence è la parente strettissima, un anno esatto dopo, di Baby Reindeer, altra bello serie per cui però mi veniva da urlare: “Ma non avete mai visto niente prima?”.

Vi aspetto tra un anno esatto con un’altra Baby Reindeer, un’altra Adolescence, un’altra serie che non-avevo-mai-visto-niente-di-simile. E ancora una volta avranno ragione loro, avrete ragione voi, e io me la guarderò in una sera, e mi piacerà pure, e però mi verrà da sbuffare un po’, leggendo i vostri post io-non-sono-più-quello-di-prima. Ma ci pensiamo l’anno prossimo, adesso basta, vado a procurarmi un figlio adolescente, così siete contenti.

Mattia Cazzaniga – ROLLING STONES, 27 marzo 2025

2.

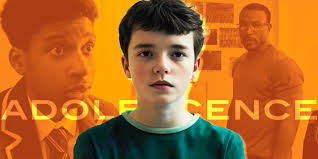

La serie, lodata per l’uso del piano sequenza e la bravura degli attori, risente di un problema strutturale: invece di raccontare una storia e i suoi personaggi, vuole dimostrare una tesi.

Che gli inglesi siano bravi a fare teatro, televisione e cinema non c’è dubbio, e buona parte del merito va alla recitazione. Ogni volta ci si chiede perché e poi ci si ricorda: Beh certo, è che hanno avuto Shakespeare, è normale che sappiano recitare, e che scelgano attori e attrici con facce all’apparenza normali – per normali intendo non belle – a cui nessuno di noi è abituato (perché in Italia, ma anche in America in una certa misura, vedere una faccia non bella evidentemente evoca qualcosa della crudeltà e dell’insensatezza della vita che proprio non ci fa star bene quando vogliamo essere intrattenuti, e quindi le releghiamo al grottesco o al macchiettistico). Questo per dire che Adolescence, serie Netflix di quattro puntate, di cui stanno parlando tutti, ideata e scritta da Jack Thorne e Stephen Graham, quest’ultimo anche tra gli attori principali – a proposito di facce significative – è ben recitata. Racconta ciò che avviene dopo l’omicidio, anzi, il femminicidio, di Katie, da parte del coetaneo appena adolescente Jamie, e lo fa soffermandosi su quattro contesti diversi: c’è il momento dell’arresto e dell’interrogatorio, l’esplorazione della scuola frequentata da Jamie e Katie, un bel dialogo tra Jamie e una psicologa, e per ultimo l’attenzione è posta sulla famiglia del colpevole. Oltre alla recitazione e alla linearità della narrazione, contribuisce al successo della serie l’utilizzo insistito del piano-sequenza (ogni puntata è composta da un solo take), che è cosa molto dispendiosa e sfiancante per chi sceglie di affidarvisi, e, quando riuscita e non gratuita, anche gratificante per lo spettatore.

Qualche anno fa, uscì, sempre per Netflix, The Haunting of Hill House di Mike Flanagan, serie patinatissima eppure curiosamente efficace, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Shirley Jackson.

Anche lì, c’è un piano sequenza molto lungo. Quando spuntarono i video del making of della scena, molto condivisi sui social, mi entusiasmai. Suppongo per conformismo, più che altro. Di certo, all’amica tedesca che era stata costretta a vederla con me non poteva fregare meno né della serie né del piano sequenza: ma scusa, non l’ha già fatta Hitchcock questa cosa? E pure molti altri, no? Che te ne frega se la fa Netflix. Allora non seppi rispondere, non sono certa che saprei farlo neanche ora.

Però posso aggiungere una cosa riguardo al piano sequenza di Adolescence. Pur con tutte le buone intenzioni, è limitante per la sceneggiatura. Ci sono momenti poco realistici in cui la gente urla e si dispera o si innescano dal niente rocambolesche e improbabili fughe dalla polizia la cui unica ragione è: far-succedere-qualcosa.

Infine, tra gli elementi che fanno gridare al capolavoro, c’è da dire che guardiamo serie talmente squallide, talmente misere, che questa serie ci sembra un capolavoro (lo stesso vale per Severance, ma è un altro discorso). È triste, ma tant’è. La maggior parte delle serie le possiamo guardare (o è consigliato guardarle) mentre sbucciamo i fagioli e pure se ce ne perdiamo un pezzo la sceneggiatura è talmente prevedibile che manca poco che esca un funzionario Netflix dallo schermo per dirci Guarda, poi succede così e così. È il regno della didascalia, prima appannaggio di certi programmi del pomeriggio seguiti da un’audience anziana che ha bisogno di un avviso durante la pubblicità che specifichi che il programma prosegue dopo gli spot, e ora tocca a noi, che a soli trent’anni siamo già considerati vecchi, a quanto pare. Adolescence in questo senso si colloca a qualche gradino sopra, e noi gliene siamo grati.

Queste sono le ragioni, credo, spero, che fanno dire a tutti quanto questa serie sia bella, importante. Di più: necessaria. Bisogna sempre ricordarsi che, almeno a partire dal 2017 – cioè dal Metoo – il termine “necessario” in realtà significa “ridondante”, se non “retorico”. Tutto ciò che istintivamente ci viene da definire “necessario” è probabilmente qualcosa che cementifica le nostre certezze, senza scalfirle di un millimetro.

Ora che il campo è sgombro, emerge il problema fondamentale della serie: non ci sono personaggi, ma simboli. Il ragazzino è un simbolo, la vittima è un simbolo, i genitori sono un simbolo, la scuola è un simbolo. Per brevità dirò che tutti questi simboli vogliono dirci: O tempora, o mores, la scuola è impotente, i genitori indifferenti, ed ecco qui il pasticcio. I simboli, a differenza dei personaggi, devono dimostrare qualcosa, incarnare qualcosa (in questo caso il “necessario” di cui sopra). La volontà della serie è spiegare la realtà e confermare le paure degli adulti più apprensivi: una realtà cattiva, nuova, in cui i genitori sono ignari di ciò che succede ai figli quando sono in camera loro, così vicini eppure immersi negli schermi; un mondo in cui la scuola non ha strumenti per contrastarli, questi schermi, a causa dei quali i ragazzini sono privi di qualunque sensibilità (o intelligenza).

Forse in questo senso l’episodio più incredibile è il secondo, quando i due poliziotti, lei e lui, vanno nella scuola del ragazzino killer che pare contenere piccoli detenuti piuttosto che studenti – magari nella provincia britannica però è così. Ad ogni modo si tratta di una scuola piena di bulli, meta bulli, meta meta bulli, non c’è un personaggio che abbia una reazione credibile o affettivamente autentica (qui torna il problema del piano sequenza infinito in cui deve sempre succedere qualcosa di molto drammatico e concitato perché se no l’utente si addormenta). A un certo punto la poliziotta – che già era stata notata dallo spettatore meno distratto per la battuta artificiosa “Perché le scuole hanno tutte lo stesso odore? Come un mix di cavolo, vomito e masturbazione” – se ne sta imbronciata e quando il suo collega le chiede quale sia il problema lei con aria pensosa dice: “Il colpevole si prende sempre la scena: ‘un uomo violenta una donna’. Ecco, noi abbiamo analizzato solo Jamie [il colpevole nda] per studiare questo caso. Katie [la vittima nda] non è importante, Jamie sì. Tutti ricorderanno Jamie, nessuno si ricorderà di lei. È questo che mi dà fastidio, è questo che mi fa arrabbiare”.

Sembra di leggere le stories instagram di utenti impegnati all’indomani di un femminicidio. Non si tratta di essere d’accordo o meno con l’affermazione. Stiamo parlando di qualità di scrittura, di caratterizzazione dei personaggi. Questa poliziotta pare giustificare la sua presenza solo in quanto portatrice sana di affermazioni pigramente ragionevoli, di fronte alle quali non si può che annuire con decisione. Il fatto è che il lavoro della poliziotta è ottenere giustizia per la vittima: in questo caso si tratta di ricostruire il movente dell’assassino e avere più probabilità di farlo condannare. Io, se fossi una vittima e potessi scrutare dall’oltretomba il lavoro delle forze dell’ordine, preferirei che una qualche figura professionale si occupasse di questa cosa piuttosto che dei miei sentimenti prima di essere ammazzata. A ricordarmi sono certa che ci penseranno i miei cari, e sono anche piuttosto certa che dopo cinque anni a marcire in carcere nessuno si ricorda più neanche del colpevole. In generale nessuno si ricorda di niente, la memoria è un abbaglio collettivo.

Questo episodio regala anche un’altra scena che uno la guarda e, come direbbe Roman Roy di Succession, cringia fino a farsi fossile. Il momento in cui il figlio sfigato del poliziotto capo – nonché unico attore bono della serie (la cui bonaggine ci viene sottolineata a ogni piè sospinto, forse perché per gli inglesi stessi ha dell’inverosimile che qualcuno sia piacente) – spiega al padre le emoji e le pilloline della menosfera (le rosse e le blu), e uno si chiede come possa essere bravo un poliziotto che avrà al massimo quarantacinque anni, di lavoro svolge indagini, sarà immerso in un mondo di violenze, stupri e femminicidi e non sa cosa significhi “redpillato”, termine su cui perfino i miei genitori, che di anni ne hanno 70, sono oramai edotti.

“Papà, ti rendi conto”, dice il figlio al padre, “Jamie è stato accusato di essere un incel e tutti sotto hanno messo un cuoricino dando ragione a Katie”. E poi prosegue con una minuziosa traduzione delle emoji “Tu alla mamma mandi cuori rossi perché la ami, ma se glieli mandassi gialli vorrebbe dire che sei interessato, viola che sei arrapato. Arancione che andrà tutto bene. Ogni cosa significa qualcosa”.

Il figlio serve solo a questo, a spiegare internet al padre boomer, la sua missione ora è terminata, può tornarsene da dove è venuto – il poliziotto capisce di non aver capito niente di questi giovani, che parlano tramite emoji colorate, e che pure condividono un mondo violento e misterioso da cui gli adulti sono esclusi.

Quanto piace agli sceneggiatori adulti questa faccenda dei colori! Un tempo nelle serie tv c’erano i braccialetti o i semaforo party: le vittime indossavano bracciali di gomma il cui abbinamento indicava il grado di disponibilità sessuale e via dicendo. Qualcuno di voi forse ricorderà il film Thirteen. Scritto e diretto da Catherine Hardwicke assieme a Nikki Reed, raccontava del percorso di perversione intrapreso da Tracy Freeland che da brava ragazza la porta a essere demone grazie all’incontro con la già demoniaca Evie Zamora. I miei genitori impazziti, terrorizzati, stettero male per giorni dopo averlo visto poiché il film uscì nel 2003, ovvero quando io avevo dodici anni, stessa età delle protagoniste. Anche lì era tutto un codice, un linguaggio segreto, certo meno imbarazzante di quello di Adolescence, più marcio, meno smaltato, meno rivolto ai genitori forse, anzi ora che ci penso magari si portava appresso l’eco caotica dei film di Larry Clark, eppure anche lì emergeva lo stesso perverso godimento che gli adulti provano da sempre quando vogliono raccontare il mistero e la violenza dei più giovani.

“La volontà della serie è spiegare la realtà e confermare le paure degli adulti più apprensivi: una realtà cattiva, nuova, in cui i genitori sono ignari di ciò che succede ai figli quando sono in camera loro”.

Ma Adolescence, a dispetto del titolo, non vuole raccontare l’adolescenza (bisognerebbe forse poi distinguere tra la prima adolescenza e la seconda; parrebbe che sia la prima a terrorizzarci di più, il momento della corruzione dell’infante, il sopraggiungere del sesso. I dodici, tredici anni ci atterriscono, i sedici sono già diversi), o comunque non solo, vuole raccontare il rapporto maschio-femmina. Dio ci scampi da coloro che invece di raccontarci una storia vogliono spiegarci il mondo. La spiegazione è sempre moralistica, la buona storia non lo è mai. La spiegazione non ammette compassione, la storia sì, per tutti. Sarà per questo che Adolescence è così gelida, noiosa, una noia occultata dalla lucida frenesia formale che genera una tensione posticcia, come quando da adolescente scende l’ecstasy e rimane l’anfetamina e il cuore batte ma non sai perché, sintomo privo di correlato emotivo. Per il colpevole non si prova la minima compassione, sembra un robot, programmato per compiere la sua efferata azione e poi comportarsi in modo schematicamente “ambivalente”. Eppure, oltre la retorica, oltre ciò che sarebbe corretto provare, oltre a tutte le storture che cerchiamo di correggere nel mondo e in realtà in noi stessi (vorremmo tanto che ci interessasse della passività della vittima quando ciò che ci preme sapere è cosa ha spinto un nostro simile a commettere un atto violento e la risposta è: la stessa cosa che spingerebbe noi in situazioni diverse) l’unica cosa che credo ci salvi, o salvi qualcuno, o ha salvato qualcuno, è provare compassione anche per chi è violento, anche per chi tradisce, anche per chi ammazza. Difficile farlo quando la faccia del dodicenne che ha commesso il femminicidio ti scruta con aria perfida dalla cover della serie.